Все новости

Махина Аконкагуа. 1996 год

Аконкагуа.

Вокруг главной горы всех Америк змеиными серпантинами проложены приличные дороги, и кто бы ни проезжал мимо – вспотевший в душном салоне пропылённый дальнобойщик-чилиец, самовлюблённый аргентинец, ищущий от хорошей работы новую ...

Вокруг главной горы всех Америк змеиными серпантинами проложены приличные дороги, и кто бы ни проезжал мимо – вспотевший в душном салоне пропылённый дальнобойщик-чилиец, самовлюблённый аргентинец, ищущий от хорошей работы новую работу, случайный гринго-путешественник на «харлее», планировавший понырять в Тихом океане – только доберётся до воды, или редкий русский, кто в горы не собирался, а просто хотел Южную Америку посмотреть, вот и арендовал самый дешёвый автомобиль – каждый обязательно остановится и заглядится на упирающуюся в синеву скалистую махину, и каждый возомнит: «Брошу-ка я всё да подымусь-ка я на эту гору, вот оттуда вид будет!»

И в самом деле, на Аконкагуа в каждый летний (у нас зимний или, наоборот, у них зимний – опять перепутали!) сезон на вершине отмечаются тысячи желающих, словно так оно и есть, что всякий мимо проезжающий заворачивает сюда и устремляется наверх. Но едва ты вступишь на маршрут, чтобы глянуть – видно ли обе Америки с самой поднебесной высоты? – как поймёшь: это не просто гора, это невероятная махина, как наложенные друг на дружку и развалившиеся друг по дружке много гор; и путь твой к той самой красивой наивысшей точке предстоит длиннющий, как асфальтовый многокилометровый серпантин, что уложился на твоём снимке, да только путь здесь неровный, каменистый, жёсткий, вовсе не желающий, чтобы его столько ног переходили, и откровенно стремящийся при первом удобном случае сбросить с себя этих самых альпинистов...

Нельзя сказать, что мы совсем уж привыкли к тому, как гладко пошёл наш проект, пока шла поддержка «Мост-банка», но к 1996 году удалось уже сходить на Мак-Кинли, Килиманджаро и Пирамиду Карстенс, и, глядя вперёд, мы со счастливыми лицами серьёзно планировали своё безоблачное горное будущее, плавно плывя в дивном потоке под названием «Семь вершин». Только всякий чистый поток бывает вдруг замутится, а то и приостановится порогами и водопадами. Встала очередь главной точки всех Америк – горы Аконкагуа, и тут нежданно-негаданно начались «пороги»: немного было от «Мост-банка» и немного денег дал Гусинский, чтобы как-то продолжить эстафету поддержки «Газпрома». Это действительно немного, точнее едва-едва. В итоге наша «Команда Приключений» превратилась из мощного единого коллектива в две небольшие группы. Я приглашаю Марата Галинова и дядю Колю Чёрного – как же без него! Забегая вперёд надо сказать, что с Николаем Дмитриевичем Чёрным мне посчастливилось около 10 экспедиций отработать, в том числе и 4 раза на Эвересте, одна из которых завершилась для дяди Коли победой! А тогда? Тогда мы втроём, и параллельно, с деньгами «Газпрома», Юра Савельев, вместе с Валерой и Володей Розовыми, с Лёвой Дорфманом и Серёгой Лариным, двинулись в Южную Америку.

Большинство гор на нашей планете имеют на свою вершину несколько путей – простые и сложные. Так и Аконкагуа, у которой три неравнозначные грани, и на каждой надо искать своей доли славы и уровня альпинистского мастерства.

Есть южная сторона, стена, по которой прошли буквально единичные команды. Стена эта объективно опасна, очень сложный рельеф, очень много ледопадов, нависающие и периодически сваливающиеся шапки льда.

Есть классический маршрут с Плаца-де-Молас, самый простой, которым всходят на Аконкагуа более 90% всех желающих это сделать.

И есть ещё так называемый «Польский ледник»!

Перед отъездом в Южную Америку мне удалось найти книжку «Аконкагуа» – иной чёткой информации нигде просто не было. И вот рассматривая эту книжку, и помня наши установки, что «Команда Приключений» не ищёт простых путей!» - мы выбираем хороший спортивный путь – «Польский ледник»! Он длинный и сложный. Верхняя часть его, примерно на той же высоте, где на классическом маршруте тропа, здесь – крутейший ледовый склон, по которому надо лезть и страховаться. Мы собрались на него втроём.

Аргентина однозначно нам не понравилась по причине очень гордых тамошних девушек и вообще дороговизны. С девушек наше пребывание в Буэнос-Айресе и началось. В аэропорту нас встречает красавица, которую звали Оля – она оказалась с Украины. «Привет! – говорит. – Сейчас приедет Армен!»

– А кто это Армен? – спрашиваем.

– Это ваш водитель.

«Вот, – думаем, – занесло же людей из бывшего Союза в такую даль, на противоположную сторону Земли!»

А мы летели из Москвы до Буэнос-Айреса полные сутки – ужас! И сам самолёт «Ил-76» был почти пустой: «Никто туда не хочет лететь, в эту Аргентину!» – подумалось. И только потом я узнал, что в этом городе живёт за миллион русских.

В тот же день после приезда двинулись мы с Маратом Галиновым – где бы тут нам покушать – быстро, дёшево и качественно. Стоим – оглядываемся. И первым человеком, который с нами заговорил, была старая бабушка. Она подошла к нам и говорит: «Ребята, я знаю, где вам можно покушать! Идите вон туда и туда!» – всё это на чистейшем русском языке и показывает как пройти.

– Бабушка, а вы как тут оказались? – у нас глаза на лоб.

– Давно это было, – отвечает она, – ещё в 1917 году мои родители убежали из несчастной России сюда, вот я и живу здесь!

Потом мы частенько встречали в Буэнос-Айресе русских, а на эдакой Сильвер-улице, Серебряной улице, где торгуют одним только серебром, заправляют одни армяне. Вначале мы думали, что Аргентина чрезвычайно богата серебром, раз и название у страны такое – Аргентум, Аргентина, но выяснилось, что это была историческая ошибка, потому как на всей территории страны серебра нет вовсе. Его завозят сюда из Чили.

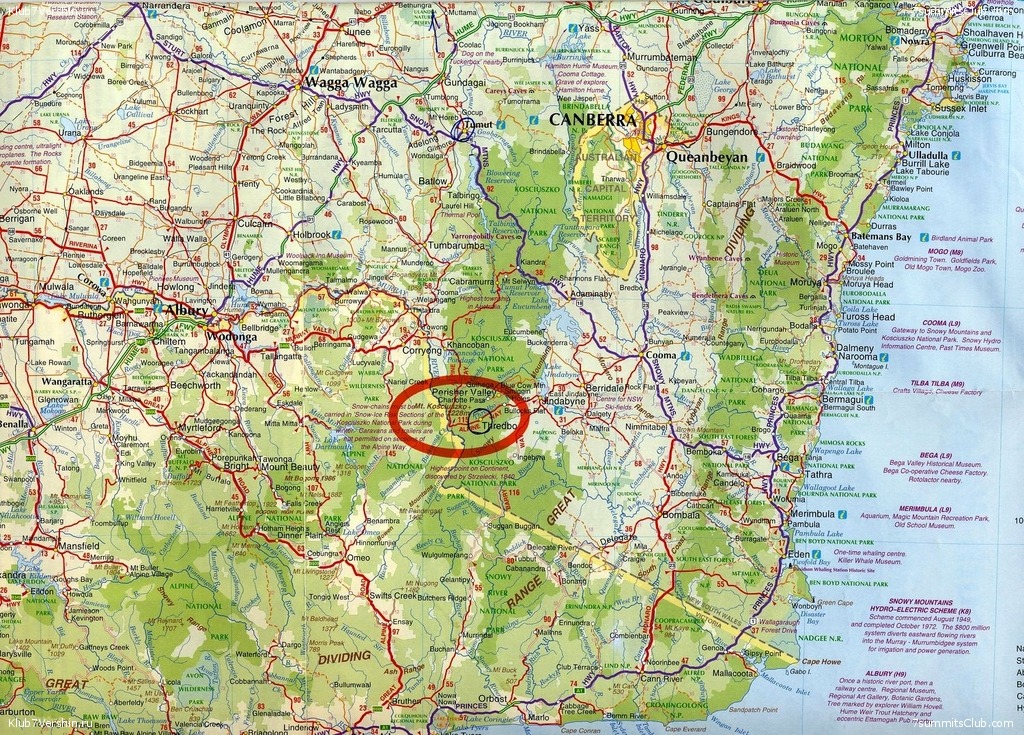

Наша троица изучала Южную Америку самостоятельно, по карте, и таким образом мы сами разобрались, что надо перелететь в Мендосу, затем добрались до Пунта-дель-Инка, а там стали спрашивать: «Где бы тут найти мулов?» Удивительно, что мулов мы нашли очень быстро и, как и полагается, три дня потратили на подход к Аконкагуа.

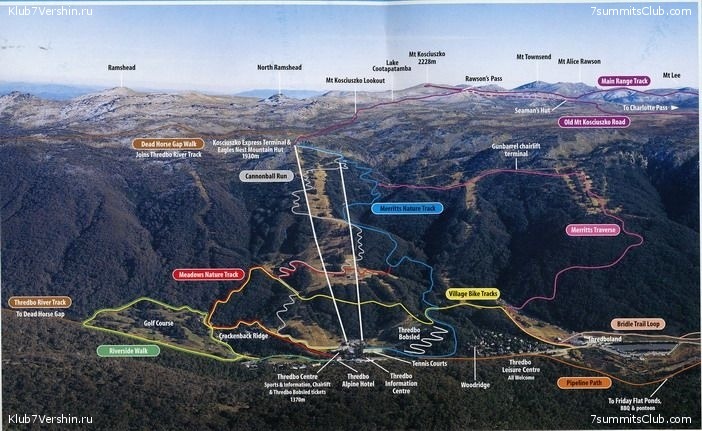

Вообще очень интересно, что на каждой из «Семи вершин» способ передвижения на подходах к базовому лагерю разнится от других: в Непале – это яки, в Антарктиде – только самолёт, на австралийской Косцюшко – автомобиль, на Эльбрусе – канатная дорога, в Южной Америке – мулы, на Аляске – лыжи.

С продуктами перед Аконкагуа нам не повезло – мы набрали для себя в основном супы «Галина Бланка». Конечно, их иногда, при определённых условиях, можно поесть, но как известно, во-первых, на высоте меняются вкусы у людей, а во-вторых, когда «галину бланку» варят на высоте, то остатки этих супов от миски просто невозможно отодрать. Даже непонятно – из чего они сделаны, из какого-такого «комби-жира»? В итоге, уже к середине экспедиции одним из самых страшных ругательств у нас было – «у-у-у, галина бланка!»

Когда я уже целиком влился в программу «Семь вершин», то даже не предполагал, что сделаю удивительное открытие: оказывается, на маршрутах на те или иные горы обязательно встречаешься с людьми, которые то же самое – идут «Семь вершин»! И когда вспоминаешь всех таких встреченных коллег, оглядываешься на всю планету, то проникаешься глубокой мыслью о таком неожиданно «большом единстве людей по увлечению!» - сколько их, оказывается, из любых, буквально, стран мира, всех возрастов, – и женщины тоже среди них есть!

Так, на Аконкагуа рядом с нами стояла австралийская экспедиция, которая в полном составе рвалась войти в историю на этом «паровозе» под названием «Семь вершин». Мы к австралийцам с удовольствием ходили в гости. У них был такой колоритный гид! Вначале мы подумали, что это какой-то местный бомж-попрошайка прибрёл в базовый лагерь из ближайшего городка, чтобы тут разжиться у богатеньких альпинистов. На голове у него красовалась крепко потёртая советская ушанка с развязанными верёвочками – одно ухо висит, другое – торчит. Что тут подумаешь? А оказалось – это гид, да ещё такой классный мастер. Но он удивил меня сообщением, что отстаёт в проекте «Семи вершин» от своей жены, которая, как выяснилось, уже побывала в Антарктиде. После этих слов внимание моё надолго рассеялось – я представил себе сумму в 25 тысяч долларов и горестно вертел в голове мысль: «Наверное, так и не побывать мне никогда в Антарктиде!»

Едва моё внимание в разговоре с экстравагантным гидом восстановилось, как я вставил от себя, что «знаю про вашу австралийскую гору Косцюшко!» Тот бомж-гид переспрашивает: «Какая-какая гора?» Я начал ломать язык по типу Андрея Миронова «шьёрт побьери!», но это делу не помогло. Бомж догадался сам и выяснилось, что у них гора называется «Козиоско», хотя чисто пишется «Косцюшко». Вот тебе и английский язык. Бедный-бедный поляк, военный деятель Тадеуш Костюшко – как же ему приходилось непросто в боевых действиях в борьбе за независимость Соединённых Штатов в 1775-1783 годах, когда вся англоязычная армия коверкала его родную фамилию! Ещё и в его память мы пошли своей «Командой Приключений» по маршруту «Польский ледник».

Началась работа по расстановке высотных лагерей. Дело было в январе, мы впервые оказались в Южном полушарии нашей планеты и удивлялись, что на осыпях снег таял буквально на глазах: утром был, в обед – уже нет! Первый лагерь ставили на снегу, утаптывали там всё как безумные, точнее - как привыкли, как у нас положено! – а назавтра приходим, а лагерь стоит на сухом месте. С другой стороны: вроде бы «юга», а растительности тут нет, и ветра дуют совсем как северные – сильные и злые! Это нам очень не понравилось. В горы едешь за красотой, сюда так далеко ехали, через весь «шарик», но кроме рыжих камней ничего нет!

В довершение, на Аконкагуа есть «белый ветер» – очень интересная вещь. Это такой густейший быстролетящий туман. Какой-то влажный тёплый воздух приносится откуда-то с океанов, то с Тихого, то с Атлантического, и быстро остывает на вершинах высоких белых Анд – вот и получается густой, злой, жёсткий туман. В нём абсолютно ничего не видно! Но именно такое состояние природы и любят больше всего профессиональные фотографы: в итоге, отсюда мы привезли такие шикарные снимки, что нас поздравляли настоящие знатоки этого дела. Но главная фото-нагрузка при восхождении на Аконкагуа лежала, как вы помните, на Марате Галинове. Снимать – работа, вообще, тяжёлая, а в горах – особенно. Может быть, поэтому, а может, по какой другой причине, но когда дело дошло почти до вершины наш фото-видео-оператор чувствовал себя хуже, чем мы с Дядей Колей Чёрным. На подходе ко второму лагерю Марат прилично отстал. Тут Дядя Коля, не долго думая, спускается вниз и предлагает донести маратов рюкзак. Тот, естественно, ни в какую: «Нет, я не могу этого вам позволить! Сам донесу!» А тогда Чёрному было около 60-ти лет, вот Марат и пытался об этом вспомнить. Тут Дядя Коля, чтобы разрешить вопрос, просто-напросто ткнул нашего фотографа под дых, тот упал на колени, начинает задыхаться, а 60-летний «ветеран» спокойно снимает с его плеч рюкзак и идёт с ним вверх. Хорошие фото и видео – это общая задача всей экспедиции, так что помощь оператору на высоте в порядке вещей.

В крайнем штурмовом лагере, в дополнение к тяжести высоты, а Аконкагуа реально высокая гора! – ухудшилась погода. Марат утром чувствовал себя «не очень», он поглядел на сгущающийся туман, и решил на вершину не идти. Но мы вдвоём собрались и сквозь начавшийся снег, в полном тумане, ничего не видящие, двинулись вверх. Шли по чьим-то следам, сверху спускаются группами люди и сбивчиво восклицают, что «наверху ещё хуже, подняться совсем невозможно! погода очень плохая!». Эти группы выходили пораньше нас и хватили ещё утреннего мороза – нам было, в этом смысле, полегче. В результате, вышли мы на какую-то вершину, дальше высоты нет. Рядом какой-то странный крест стоит – должен ли он тут быть? Но туман, жуткий туман – как определиться? Запросто можно выйти на какую-то параллельную горку и посчитать её «главной точкой всех Америк». Но мы не тратим времени даром, фотографируемся с флагами спонсоров, радуемся, – полный туман вокруг! И только внизу начали сомневаться – а там ли мы были? Поговорили с другими альпинистами, кто был на самой вершине – вроде бы всё нормально. Да только засело в душу сомнение – не ошиблись ли мы тогда? Пришлось готовить проверочную для себя же экспедицию.

И следующая на Аконкагуа экспедиция «Команды Приключений» состоялась аж в 2005 году, так целых 9 лет я не мог спать спокойно из-за того тумана. Восхождение 2005 года стало просто мировой сенсацией в альпинизме – тогда сразу 20 наших человек взошли на заветную точку, а это 90% «продуктивности»! Не было пока групп, которые бы так дружно взяли бы искомую высоту в 6962 метра. И во второй раз там, на самом верху, я увидел тот же самый странный крест, и можно было сравнить свежие снимки с прошлыми, 9-летней давности – сошлось! С тех пор я стал спать спокойно!

А что же наш коллега Марат Галинов – которого остановила на подступах к вершине Аконкагуа горняшка? Возвращаемся к той, первой, экспедиции. Интересно, что он вместе с нами так и не попал на самый верх, спустился, отдохнул чуть-чуть и заявил: «Я всё равно пойду и взберусь на эту махину!» И действительно – ушёл. Ждём его три дня. Возвращается счастливый, как ангел, Марат и рассказывает удивительную историю своего похода – у нас волосы встали дыбом! Все ж палатки в лагерях уже были сняты – мы их снимали, так как были уверены, что он больше не пойдёт, а упрямый ходок вышел на штурм со спальным мешком и гортексовым чехлом. Ухудшилась погода, задуло, замело, и бедняга нашёл какую-то щель в скале, где ночевал и пережидал стихию. Сам Марат назвал этот ужас – «пересидел в норке». С утра вроде бы всё поутихло, и вместо того, чтобы двигать скорее вниз, смельчак рванул на штурм Аконкагуа, взял вершину, всё отснял на фото и видео к тому же, потом следующую ночь опять где-то в «норке» перетерпел и благополучно спустился к нам. Теперь мы в «Команде Приключений» ходатайствуем перед федерацией, чтобы Галинову выдали медаль «За смелость!».

Встретили мы в Южной Америке весьма странное для нас толкование термина «альпинист» – кажется, какие могут быть варианты, представляется, что весь мир называет восходителей в горы именно так. А вот и нет: южноамериканцы, как известно, «ходят вниз головой по сравнению с нами», вот у них «альпинисты» и называются «андистами», или «андинистами». Это от слова «Анды» – ихние главные горы, куда и Аконкагуа, естественно, входит. Так что, не перепутайте, когда пойдёте «Семь вершин», теперь вы ещё и «андисты», или «андинисты» – кому как нравится!

Также приготовьтесь к тому, что в базовом лагере, а вообще-то и в любой компании с южноамериканцами, в красивом месте, вы попадёте на церемонию коллективного «распивания» крепчайшего чая матэ. Это то же самое, что индейцы раскуривают «трубку мира»: пускают её по кругу и каждый выдувает одно-два кольца. В чайной же церемонии пускается по кругу «матэшница» (ну, раз это чай матэ, как иначе!) и каждый альпинист, ой, извините, андист, отхлёбывает разок, вернее – подсасывает, так как раствор идёт из серебряной трубочки, опущенной в заварку. Заварка же та весьма крепкая, по виду как чифирь (кто видел его, конечно); когда напиток заваривают, то половину калабасы насыпают сухого чая и доливают кипятком доверху. Говорят, такое «круговое распитие» чая ведёт к «круговой поруке» во время восхождения и способствует укреплению команды перед штурмом Аконкагуа. Мы проверили – действительно помогло: это когда у нас 20 человек в команде, из 21 участника, взошли успешно на искомую точку.

В базовом лагере нам рассказали удивительную вещь, как какой-то западный парень прыгал на вершину Аконкагуа на парашюте из корзины теплового аэростата. Кто, как и что, подробности узнать не удалось, и только потом, дома, из интернета выяснилось, что такой факт действительно имел место и отчаялся на него такой же шальной экстремал, что и мы сами, англичанин Дэвид Хемпельманн-Адамс вместе со своим другом. Один остался в корзине аэростата, а второй сиганул на вершину. Говорят, что на саму верхушку не попал - оно и не удивительно, хорошо, что вообще жив остался.

А такая идея, на самом деле, была одной из самых первых в пути «Команды Приключений»: с первых наших встреч с Валерой Розовым так и планировалось для него – не восходить на вершины, а прыгать на все «Семь» с парашютом – то же бы было классно, рекордно! Реально – никто в мире до сих пор этого не сделал, вопрос открыт, и известно, что сам Валера Розов со счетов эту грандиозную идею не сбрасывает. Конечно, главная трудность – прыгнуть на вершину Эвереста. Сейчас это представляется невероятным, но также невероятным казалось туда на ногах зайти 100 лет назад – зашли же и ходим! Перелетел же на дельтаплане через вершину Эвереста легендарный итальянец Анжело Дарриго! Так что и с парашютом кто-то прыгнет обязательно, но «Команде Приключений» надо, чтобы это был наш русский парень. Я предлагал Валере Розову сначала организовать прыжок на Северное Седло - 7100 м, или в Юго-Западный Цирк – это 6400 м, а потом на Южное Седло – на 8000. Сама «верхушка» планеты, конечно, маловата для посадки, разрежённый, неплотный воздух, скорости большие, трудно – но и эту проблему, я уверен, люди решат – будут прыгать и на самый пик.

Конечно, для такой посадки понадобится большая команда помощников, экспедиция будет просто огромной – на вершине должен быть в достатке кислород в баллонах. Надо будет решить задачу – как акклиматизировать человека перед прыжком, сделать специальный парашют или параплан, много других проблем. Но решат же. Люди способны преодолеть всё!

Вот такие неожиданные мысли и идеи «подкинула» нам главная точка Южной Америки Аконкагуа аж в 1997 году.

Смешным получился финиш той экспедиции. Выходят две статьи в разных изданиях, в которых говорилось, что «Команда Семь вершин» под руководством Александра Абрамова совершила восхождение на Аконкагуа!», и «команда под руководством Юрия Савельева совершила восхождение на Аконкагуа!», и люди из редакций спрашивают: «А какая же из двух настоящая команда «Семь вершин»? У меня ответ, конечно же, один: «Я – самый настоящий!», но и Юра Савельев также отвечает, что «он – самый что ни на есть настоящий!». Короче – не договорились, раз наши команды разделились из-за разного финансирования!

Конечно, одной из проблемных причин всегда были и будут средства, деньги. Реально наше сотрудничество с «Мост-банком» продолжалось до 1996 года. И когда мы пришли в наш банк в очередной раз, то нам сказали: «Ребята, вы всё классно делаете, нам очень нравится, но приближаются очередные выборы президента, его поддерживает мэр Москвы, и все свободные деньги приказано направить на выборы! Так что подождите годик!»

Таким был конец, на тот момент, нашего, так хорошо начавшегося проекта покорения всех главных точек всех частей света Земли. Список застопорился на пяти вершинах. Пришла пора вступать в другую стадию, искать другие средства, другие каналы, потому что оставались, на самом деле, самые дорогие и сложные этапы – сама Мать-Джомолунгма-Сагарматха и дорогущая неподступная Антарктида.

На самом деле, конечно, не случайно я пришёл именно в те годы к проекту «Семь вершин», ничего случайного в мире не бывает! И большая благодарность в этом Фёдору Конюхову, который этот проект первым у нас в стране начал и завершил. Хотя начало «семёрки» некоторые журналисты почему-то приписывают мне, но это отнюдь не так и я сам очень «шумел» по этому поводу! Так что повторяю ещё раз.

Другое дело, что мне удалось достаточно хорошо представить наши экспедиции в российской прессе: за первый год, за 5 восхождений 1994-1995 годов, у нас вышло 50 телепередач от 20 секунд, в программе «Время», до 10 минут в программе «Пилигрим». Появилось около 100 статей в центральных газетах, даже таких традиционных как «Труд», «Известия», «Коммерсантъ», «Московский комсомолец». Делалось это так: я брал газету, смотрел какой у неё тираж, и шёл на переговоры. И ещё было очень много радиорепортажей.

В 1993 году, в экспедиции на Эвересте я узнал, что Фёдор Конюхов был здесь годом раньше и взошёл на гору. Сказали, что сейчас он идёт на яхте вокруг света, будет приставать ко всем континентам с целью взойти на высшие точки каждого. Так, Фёдору удалось попасть в первую тридцатку в мире из тех, кто смог взойти на заветные «Семь вершин» планеты, и, кроме того, он смог выполнить программу всего за 4 года, тогда как мне понадобились на это почти 12 лет жизни.

Теоретически можно завершить все «Семь вершин» спокойно за полтора года. Но есть рекордсмены, которые уже сделали его менее чем за полгода, за 150 суток, но это, одно слово – экстремалы! Хотя сейчас, несомненно, уже началась такая всемирная гонка: кто быстрее сделает «семёрку», и счёт идёт за каждые сутки «экономии» времени. Интересно, что в гонке этой участвует наш альпинист Максим Шакиров. Мало ему славы единственного на планете человека, кто уже десятый год встречает все новогодние праздники на заметных вершинах всех континентов и горных массивов, теперь он объявил и о своих амбициях стать рекордсменом «Семи вершин». Остаётся только пообещать Максиму помощь – ибо в одиночку такие серьёзные рекорды не ставятся

Александр Абрамов уничтожил крокодила убийцу!!!!

Килиманджаро.

Несколько дней назад наш офис покинул руководитель Клуба 7 Вершин Александр Абрамов. На этот раз он отправился в Африку. В принципе под его руководством группа должна взойти на высшую точку Африки - Килиманджаро. Но пока нашего отважного ...

Несколько дней назад наш офис покинул руководитель Клуба 7 Вершин Александр Абрамов. На этот раз он отправился в Африку. В принципе под его руководством группа должна взойти на высшую точку Африки - Килиманджаро. Но пока нашего отважного путешественника занимают совсем другие приключения. Вот что он сам сообщает с места событий:

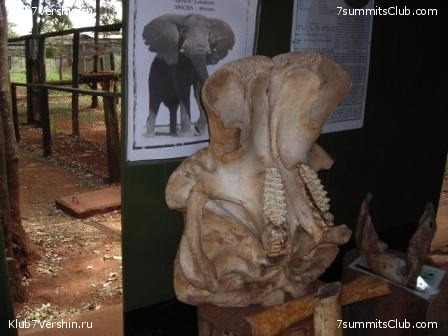

Чтобы встретить группу на Килиманджаро достойно, Александр Абрамов вылетел из Москвы на 2 дня раньше. С приключениями добрался до очень цивилизованного города Найроби (Кения) и узнал много интересного.

Поспав всего 3 часа, наш отважный путешественник пустился во все тяжкие. Вначале Слоновья ферма, где выращивают детёнышей слонят, брошенных матерями-слонихами. Но тут проявить себя не удалось, так как вокруг было много школьников, у которых как раз проходил урок "Слоны мои друзья". Затем Жирафий дом, где жирафы лихо делают "Французский поцелуй" зазевавшимся туристам. Затем питомник для детёнышей царей природы. Гепардята, львята, леопардята и крокодилята, плюс один маленький обезьянка.

Здесь я узнал древнюю притчу масаев о "крокодиле -убийце". Оказывается, чтобы остановить его преступления, крокодила надо вначале убить, а потом съесть. И только раз в год. Именно 2 Февраля. Так что я успел вовремя.

Чтобы взбодрить застоявшиеся члены и поднять уровень героизма, наш смелый путешественник посетил массажный салон, где массажистка благословила его на подвиг. Но оказалось, что съесть крокодила надо было ровно 100 лет назад, и теперь крокодилов дают в самом известном ресторане "Карнивор" уже приготовленных. И разобрать кто из них крокодил-убийца, а кто так просто "Зелёное-Бревно" не так-то просто.

В результате долгих научных дебатов, тем не менее с вероятностью около 50% (то ли Да, то ли Нет) удалось выявить нужного крокодила, которого и зажарили с песнями и плясками.

Абрамову дали самые лакомые куски. Всего 5 штук (4 ноги и хвост). Челюсти достались другому Герою - американцу, подозрительно похожему на Шварца-Негера (В переводе с суахили - "чёрного негра").

Вот такой трудный денёк...

Завтра наш герой отправляется в Моши - город у подножия Великой горы Килиманджаро, чтобы и там навести полный беспорядок.

Следите за сообшениями в танзанийской прессе...

Еще одна группа отправилась на Аконкагуа.

Аконкагуа.

Еще одна группа Клуба 7 Вершин на днях отправилась в Аргентину для того, чтобы совершить восхождение на высшую точку Южной Америки - Аконкагуа. Поездка данной группы станет завершающей сезон восхождений на Аконкагуа 2009 - 2010. Всего с ...

Еще одна группа Клуба 7 Вершин на днях отправилась в Аргентину для того, чтобы совершить восхождение на высшую точку Южной Америки - Аконкагуа.

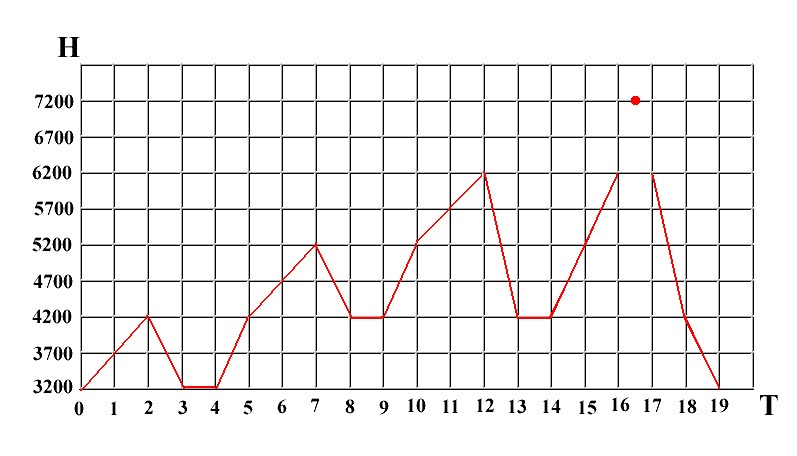

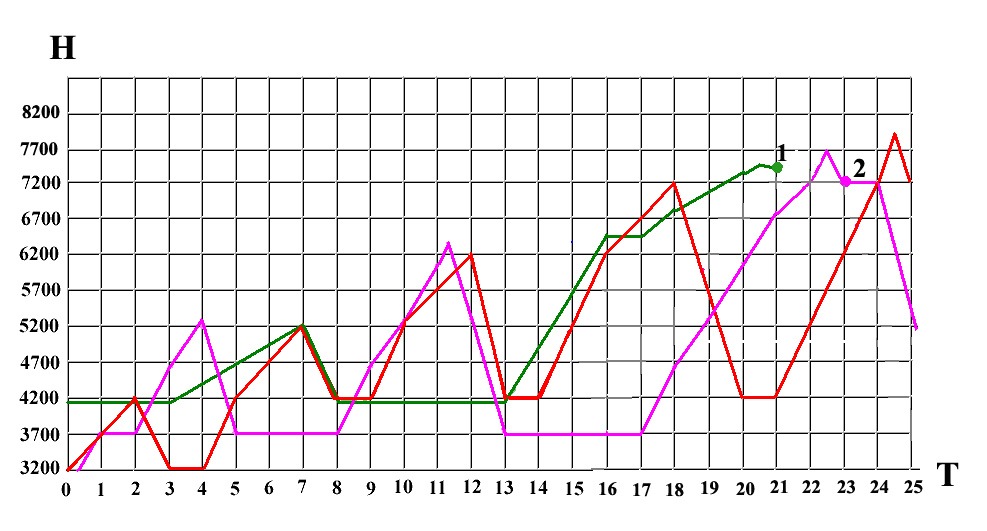

Поездка данной группы станет завершающей сезон восхождений на Аконкагуа 2009 - 2010. Всего с нашим Клубом в этом сезоне на высшую точку Южной Америки отправилось уже 4 группы. Всем участникам этих четырех экспедиций практически в полном составе удалось совершить восхождение. Сопровождал их в этом нелегком деле наш гид Максим Богатырев. Сейчас на смену ему спешат наш самый обаятельный и привлекательный гид Виктор Бобок и его помощница Стукалова Татьяна.

Желаем всем удачи и хорошей погоды!!!

Идём вместе на Аконкагуа. Статья из книги...

Аконкагуа.

Аконкагуа – высшая вершина континента Южная Америка, части света Америка и Южного полушария. По современным данным её высота составляет 6962 метра. Это огромный массив, сложенный преимущественно осадочными породами. Долгое время ...

Аконкагуа – высшая вершина континента Южная Америка, части света Америка и Южного полушария. По современным данным её высота составляет 6962 метра. Это огромный массив, сложенный преимущественно осадочными породами. Долгое время Аконкагуа называли потухшим вулканом, однако сейчас эта точка зрения забыта.

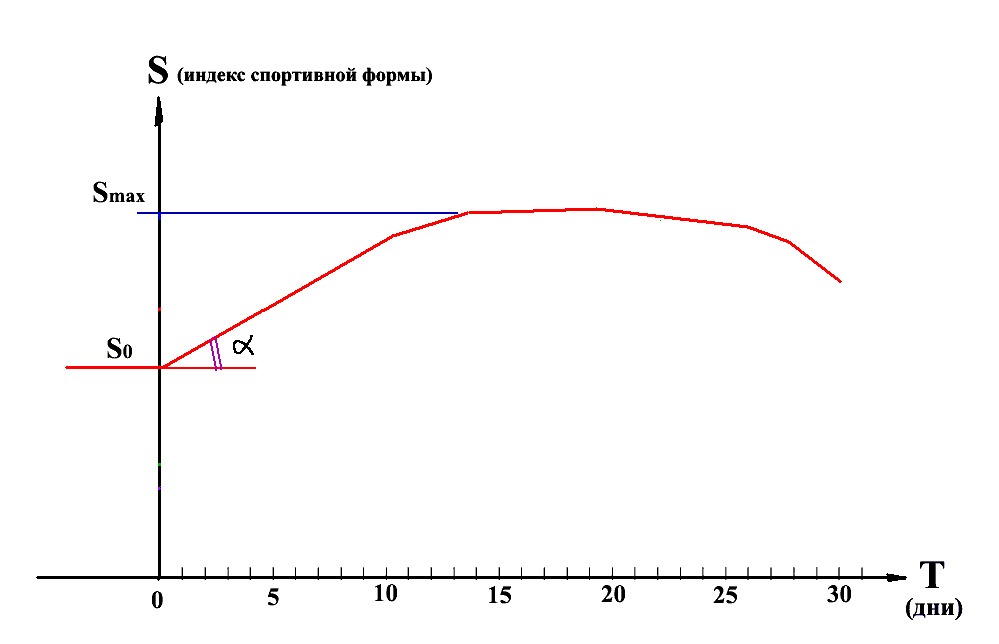

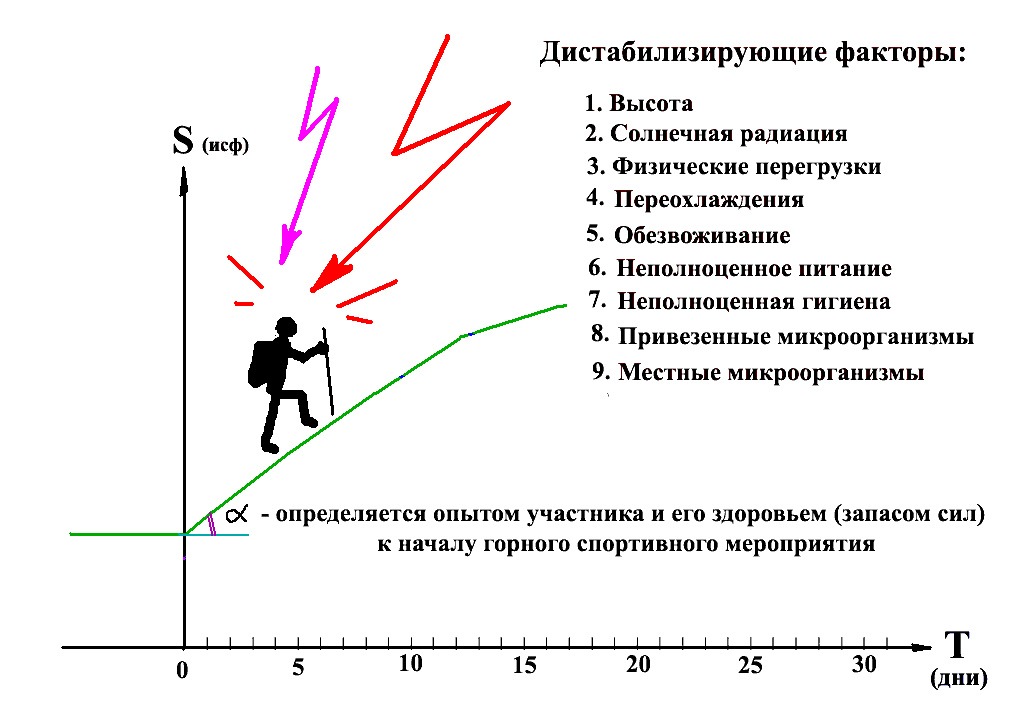

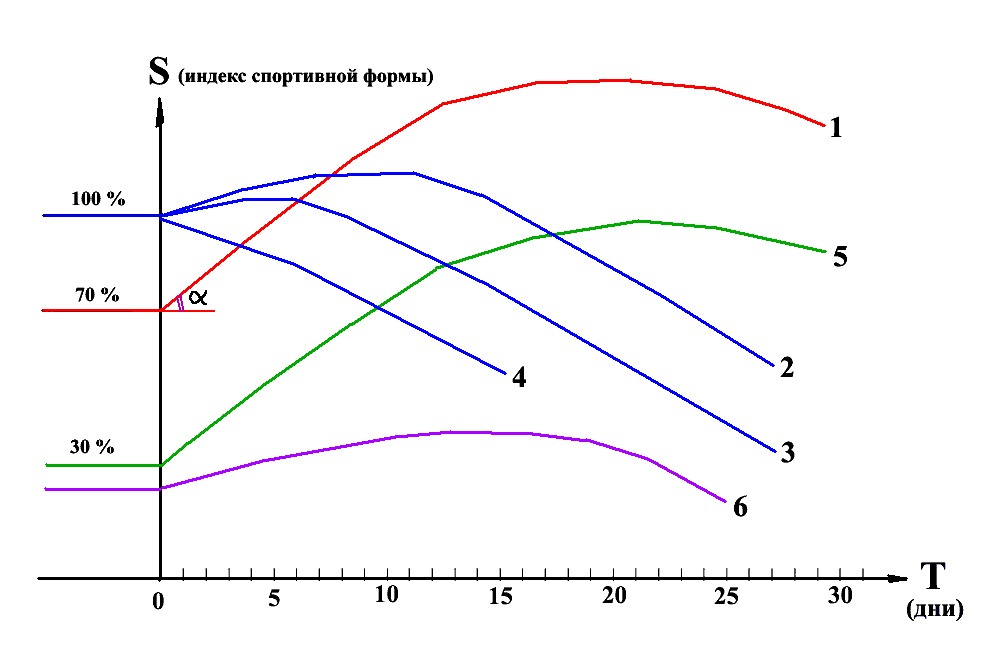

Восхождение на Аконкагуа не представляет технической сложности, на классическом маршруте путь до высоты почти 7 тысяч метров проходит практически по тропе. В соответствии с обычной практикой, покорять высшую вершину Южной Америки отправляются после восхождения на Килиманджаро. Однако следует отметить, что разница между этими двумя вершинами достаточно серьёзная. Аконкагуа выше почти на километр, погода в её районе весьма неустойчивая и в случае резкого изменения создаёт критическую ситуацию. Экспедиция на Аконкагуа требует как минимум 2 недели, при этом ночёвки проходят преимущественно в палатках, а груз выше базового лагеря участники переносят самостоятельно. Аконкагуа предъявляет повышенные требования к физической форме и способности переносить высоту. Это одна из самых жестоких гор, на которой гибнет не меньше альпинистов, чем на такой вершине, как Мак-Кинли.

Интересно, что ближайший крупный город к Аконкагуа – это столица Чили город Сантьяго, по прямой – около 100 километров. Чили чрезвычайно интересная для туристов страна. Разнообразнейшие ландшафты находятся здесь на небольшом расстоянии друг от друга, при этом туристическая инфраструктура хорошо развита, и порядок в стране поддерживается на достаточно высоком уровне.

Однако путь через чилийскую столицу для россиян не является основным. Во-первых, в само Сантьяго добраться без пересадки невозможно, во-вторых, это требует визы, которую чилийское посольство выдаёт неохотно. Граница Чили-Аргентина – это вовсе не граница дружбы, между странами сохраняются весьма прохладные отношения. Так что там гостей ждёт остановка и тщательный осмотр. И ещё, восхождение на Аконкагуа в любом случае начинается из города Мендоза, где оформляется разрешение Национального парка. А Мендоза расположена с другой стороны от Аконкагуа – в 341 км не очень приятной дороги. Так что стандартный маршрут рассчитан на движение по маршруту Москва–Буэнос-Айрес–Мендоза–Аконкагуа.

Аргентина - одна из крупнейших стран мира и с такой же, как Россия непростой судьбой. Страна пережила несколько драматических переворотов и разрушительных кризисов. В конце XIX – начале XX века Аргентина переживала расцвет, вызванный удачной мировой конъюнктурой на сельскохозяйственную продукцию. Однако позже страна испытала ряд экономических и политических катаклизмов, которые, можно сказать, не преодолены до сих пор. Её нынешнее состояние напоминает российское, но нефти у Аргентины очень мало, как и вообще полезных ископаемых.

Международное положение Аргентины осложнено незавершённым конфликтом с Великобританией из-за Фолклендских островов.

Население страны составляет около 37 миллионов человек, 85% которого имеет европейские корни. В отличие от Анд и бассейна Амазонки, современная территория Аргентины до прихода испанцев была малонаселённой, в основном здесь жили лишь индейцы-кочевники. В феврале 1516 года испанский мореплаватель Хуан Диас де Солис вошёл в залив, образованный реками Парана и Уругвай, который потом мореплаватель Кабот назвал Рио-де-ла-Плата, и объявил прилегающие земли принадлежащими испанской короне. 9 июля 1816 года Объединённые провинции Южной Америки (современная Аргентина) провозгласили независимость. Местные олигархи достаточно легко сломили сопротивление ослабевшей к тому времени метрополии.

В XX веке Аргентина пережила большое количество военных переворотов и с 1930 по 1983 год находилась под властью военных. С 1983 года в страну вернулось гражданское правительство.

Климат страны в основном умеренный, за исключением небольшого тропического региона на северо-востоке и субтропического на севере. Средняя температура января в Буэнос-Айресе колеблется от плюс 17° С до 29° С, средняя температура июля – от 6° С до 14° С.

Буэнос-Айрес. Столица Аргентины производит большое впечатление, город умеет показать себя, все сложности местной жизни в глаза не бросаются. А низкий курс местной валюты создает благоприятный уровень цен для туристов. Всё кажется доступным. Шумный (по оценкам экспертов – самый шумный город мира!), весёлый город, называемый южноамериканским «Парижем». Буэнос-Айрес – огромный мегаполис с 13 миллионами жителей, один из крупнейших городов в мире. Это также самый элегантный и деловой город в Южной Америке. Несмотря на бурную современную застройку и стремительный бег времени, в городе сохранились старые традиции и очаровательные уголки. Он восхищает своей атмосферой, колоритностью всего, что тебя окружает, сердечностью людей и широким выбором возможностей в плане развлечений и ведения дел. Буэнос-Айрес одновременно близок своему провинциальному окружению и является самым космополитическим городом Южной Америки.

В столице Аргентины находится самая широкая в мире улица – «Авеню 9 июля» с десятком полос движения в обоих направлениях, на которой расположен 67-метровый обелиск – символ города. Эта улица известна также своими садами, парками, зоопарком и ботаническим садом. Вечера танго в Буэнос-Айресе – одна из главных приманок для туристов.

Мендоза. Перелёт из Буэнос-Айреса занимает приблизительно 2 часа. Если ехать из Сантьяго, то по горной дороге скорость будет гораздо скромнее и на 350 км мы потратим 6 часов. Город Мендоза – столица одноимённой провинции, находится примерно в 1100 км к северо-западу от аргентинской столицы и в 351 км от столицы Чили Сантьяго. Мендоза – красивый зелёный город со множеством парков, ресторанов, театров и ночных клубов. Центр города представляет собой огромную пешеходную зону с деревьями вдоль авеню и главными достопримечательностями.

Собственное население города – 100 тысяч, однако, по большому счёту, это центр винодельческой агломерации с населением около 800 тысяч человек.

Мендоза – самый известный винодельческий район страны, производимые здесь вина считаются одними из лучших в мире. Основным сортом винограда, который культивируют здесь, является Malbec. Но и другие сорта, такие как Кабернэ, Совиньон, Мерло, Chenin, Syrah так же произрастают в районе. Главные винные погреба находятся в Сан Рафаэле, что в 240 км южнее Мендозы. В самом городе работают десятки винных заводов, хорошее дешёвое вино можно купить повсюду, поэтому его жителей и гостей города отличает неуверенная походка. В пригороде Мендозы находится музей вин, который предлагает обширную программу дегустаций.

В Мендозе, как правило, альпинисты, следующие на Аконкагуа, встречаются с представителем принимающей организации. Здесь же оформляется пермит – разрешение на восхождение и проход в Национальный парк. Это делается в дирекции парка: Direccion de Bosques y Parques Provinciales. Режим парка достаточно строгий, однако его руководство и рейнджеры относятся к туристам вполне хорошо.

Аконкагуа – маршрут восхождения

Из Мендозы выезжаем на автобусе. Путь по долине Орконес (Horcones) к базовому лагерю начинается в нескольких километрах от местечка Пуэнте дель Инка. Высота его около 2800 метров. Здесь находится пропускной пункт Национального парка – необходимо предъявить пермит и расписаться в книге. Здесь также выдаются мешки для мусора, которые имеют номера. При возвращении, мешок должен быть полным, в случае его потери может быть наложен штраф до 100 долларов США. Здесь же формируется небольшой караван мулов, который доставит ваши грузы в базовый лагерь.

Первые дни подхода альпинисты поднимаются с лёгкими рюкзаками. От начала пути до базового лагеря Plaza de Mulas 26 километров с набором высоты 1500 метров. В зависимости от тактического плана этот участок проходится за 2 или 3 дня.

Обычное место первой ночёвки носит название «Конфлюэнца» (место слияния двух ручьев) – это 10 часов пути и 500 метров набора высоты. В первой части путь проходит мимо озера Лагуна Орконес. На этом переходе может быть очень жарко, рекомендуется ранний выход. На Конфлюэнце в течение альпинистского сезона находится стационарный палаточный лагерь. Здесь рекомендуется для лучшей акклиматизации провести две ночи. На следующее утро выходят в боковое ущелье, которое ведёт к подножью грандиозной Южной стены Аконкагуа. Трекинговый маршрут до «Плаца Франция» (4200 м) потребует 5 часов подъёма. При акклиматизационных выходах обычно поворачивают раньше.

Переход Confluencia – Plaza de Mulas.

Набор высоты 1000 метров, протяжённость 16 км, продолжительность 7-10 часов.

Даже без большого груза получается достаточно тяжёлый день. Обычно на этом переходе альпинисты также страдают от жары и жажды. Однако необходимо брать с собой и тёплую одежду, так как погода может резко поменяться и в ущелье нередки сильные прохладные ветра.

В первой части перехода приходится преодолевать пересекающие тропу ручьи и небольшие речушки. Через некоторое время проходим характерный большой камень «Piedra Grande o Colorado», который стал публичным туалетом.

В верхней части маршрут монотонен, к тому же здесь нет чистых ручьев (воду надо брать с собой!). На высоте 4100 м проходим мимо старого, разрушенного лавиной приюта Plaza de Mulas. Ещё один подъём и мы выходим к действующему приюту на высоте 4300 метров.

Приют Плаца де Мулас (Plaza de Mulas) считается самой высокогорной гостиницей в мире. Просторная постройка в стиле альпийских хижин со спальными комнатами на 4, 6 и 8 человек. Имеется хорошая кухня, бар, телефон, в главное – душ. Он платный, его услугами могут пользоваться все туристы, даже если вы размещаетесь в палатках, а не в гостинице. Кстати, палаточный лагерь находится достаточно далеко от Приюта, очень важно убедиться предварительно, что погонщики мулов знают, куда разгружать ваш багаж.

Плаца де Мулас – лагерь Канада (Plaza de Mulas - Camp Canada (4900м).

Продолжитель подъёма 2-5 часов, набор высоты 600 метров.

Подъём по тропе, местами, где круто – зигзагом. Вообще, выше «Плаца де Мулас» находится большое количество мест для ночёвок. Это связано, кроме прочего, с тем, что на спуске многие не успевают добраться до запланированных мест ночёвок.

Путь проходит мимо скал Конвея и Плаца Калифорния (4600 м). Выбор мест для ночёвки зависит от определённого перед началом подъёма плана и пристрастий принимающей фирмы, которая организует сервис на месте и предоставляет гида. Как правило, именно местный гид определяет тактику восхождения и места где ставить палатку на ночь.

В последнее время стало модным организовывать первую остановку и устанавливать базовый лагерь в верхней части Portezuelo del Manso (5200 м).

Это место ещё называют Cambio de Pendiente, что значит «смена склона», или же «Плаца Аляска» или «нижнее Гнездо кондоров» (Nido de Condores). Правильно остаться здесь на 2 дня для соответствующей акклиматизации. Большое количество скальных выходов позволяет организовать здесь хорошо защищённый от ветра лагерь. В округе существует несколько маленьких озёр, остающихся после таяния зимних снегов. Настоящее «Гнездо Кондоров» расположено на высоте 5400 метров.

Приют Antarсtida Argentina (5500 м) ныне уже не используется, выше него расположен участок, называемый «Жёлтый балкон» (Вalcon amarillo). Далее поднимаются по осыпным тропам к приютам (местам ночёвок) Plantamura, Libertad либо Berlin (5900-6000 м). Имеющийся здесь стационарный приют может быть рассмотрен только как место вынужденного ночлега, планировать его в качестве места ночёвки не стоит.

Заранее необходимо чётко распланировать использование собственных палаток. Район «Берлина», к сожалению, достаточно перегружен людьми, здесь грязно и неуютно. Для многих восхождение заканчивается именно здесь. Метрах в 100 выше по склону можно расположиться на площадках так называемых «Белых скал» (White Rocks). Место здесь кажется более приятным и защищённым, чем стоянка «Берлин».

Перед восхождением, с вечера, рекомендуется посмотреть (пройти пешком) путь подъёма, чтобы уверенно идти здесь в темноте.

Штурмовой день: исходный бивак (5900-6100 м) - вершина Аконкагуа (6968 м). Решающий выход занимает 10-18 часов, включая спуск. Технических сложностей нет, подъём идёт преимущественно по осыпным склонам, кое-где по скальной тропе.

Выход с биваков «Берлин» или «Белые скалы» планируется на ночное время: с 2 до 5 часов. В темноте люди идут зигзагами по тропе, идущей по осыпям и лёгким скалам. На высоте 6300 метров в основную тропу слева вливается тропка с маршрута «Польский траверс».

Далее тропа идёт вдоль жёлтых скал вулканического происхождения и по неприятному осыпному склону выводит на плоский участок, потенциальное место для ночёвки на Independencia (6500 м). Находящийся здесь деревянный «Приют Индепенденция» (Независимость) пребывает в жалком состоянии, он полуразрушен и не защищён от ветров. Тем не менее, в нём будет принято немного отдохнуть, может даже и перекусить.

Далее тропа выводит вас на Cresta del Viento (Ветряный гребень), участок, открытый ветрам, далее путь мимо характерной скалы «Палец» (El Dedo) траверсом ведёт по направлению к главному кулуару «Каналета». При этом существует несколько троп и оптимальным считается набрать немного высоты до входа в кулуар.

«Каналето» можно назвать узким кулуаром или даже жёлобом, заполненным разнокалиберными осыпями. Это самый тяжёлый участок маршрута – физически и морально. При плохой погоде, при снегопаде здесь могут возникнуть трудности при передвижении, особенно вниз, в состоянии утомления. Перепад высоты в Каналето около 400 метров, крутизна достигает 35-40 градусов. Здесь может быть несколько троп, прежде всего, потому, что спускаются иначе, чем поднимаются. По-разному идут группы и в разных погодных условиях. При наличии участков снега идут обычно по ним, так как это облегчает подъём. Темп движения по «Каналето» достаточно разный в зависимости от физического состояния альпинистов. Рекомендуется следить за минимальным темпом – за час восходители должны набирать не менее 80 метров по высоте.

В верхней части «Каналето» уходят направо, на гребень, соединяющий Северную и Южную (низшую) вершину. Гребень зовётся «Гуанако», видно, в честь найденных на нём останков ламы.

Отсюда вершина уже рядом, однако предстоит преодолеть ещё пару мест, которые могут быть покрыты льдом и представлять некоторую опасность. Здесь лучше идти в кошках, даже если есть хорошие следы предыдущих групп.

Вершина Аконкагуа представляет собой достаточно пологое плато, которое в хорошую погоду можно всё обойти, чтобы заглянуть на противоположные стороны горы. В плохую погоду лучше сразу начинать спуск. На верхней точке Южной Америки установлен массивный крест, в основании которого хранится «вершинная книга».

Спуск. Именно на спуске с Аконкагуа происходит большая часть несчастных случаев. При плохой погоде, на фоне большой усталости альпинисты могут сбиться с правильного пути, поскользнуться и получить повреждения, которые на высоте иногда бывают фатальными. Поэтому лучше всегда идти единой группой, под управлением местного и своего гида.

Путь вниз обычно идёт по пути «Гран Акареа» (Gran Acarreo), то есть прямо вниз, но он проходит мимо приютов и привычных мест ночёвок. Поэтому в случае непогоды и сильного ветра этот путь не рекомендуется.

Расчёт времени на спуск – на 20-40% быстрее подъёма. Главная сложность и опасность – это изменение погоды и действие горной болезни, которую здесь называют индейским словом «пуна».

«Польский маршрут»

POLISH GLACIER ROUTE

«Польский путь» называют классическим альпинистским маршрутом. Его выбирают те, кто считает «дорогу мулов» слишком простым и банальным делом. «Польский маршрут» проходит по леднику и требует хороших навыков ходьбы в кошках и в ряде мест предполагает техническую работу. Классический вариант проходит по левой стороне ледника, но сейчас принято ходить по правой части, где круче, но короче. К тому же левый вариант более подвержен сильным ветрам.

Подходы по долине Рио Вакас до базового лагеря Plaza Argentina или Plaza de Mulas Superior (4100 м) занимают 3-4 дня. От лагеря подъём идёт на запад-северо-запад и по крутому склону выводит на высоту 4700 м. Преодолев это участок крутых, но несложных скал, альпинисты выходят на пологий участок, который ведёт к лагерю Portezuelo Ameghino (5300 м). Далее направление движения – юго-запад, по скальному гребню до высоты 5800 м. Здесь у выхода на «Польский ледник» устанавливают лагерь 3.

Затем простой подъём по леднику выводит на высоту 6500 м, место, называемое Piedra Bandera. Иногда штурмовой лагерь располагают выше, на 6700 м. Отсюда крутой снежно-ледовый склон выводит на вершинный гребень.

Ложный «Польский маршрут» или «Польский траверс». (IL FALSO DE LOS POLACOS). Этот путь начинается также в долине «Вакос» и до лагеря 5800-5900 совпадает с классическим «Польским маршрутом». Затем он, по простым склонам, длинным траверсом выводит на обычный маршрут в районе бивака «Индепенденция» (6400 м). Этот маршрут легче классического «польского» и более подходит при намерении делать траверс вершины, но без излишнего напряжения. Однако особой популярностью он не пользуется.

Южная стена. Для альпинистов «Южная стена Аконкагуа» – это одно из самых впечатляющих мест в горах мира. Перепад стены 2500 метров, крутые известняковые скалы покрыты огромными висячими ледниками. Маршруты по этой стене доступны только очень сильным и смелым восходителям и проходятся не каждый год. В настоящее время классическим маршрутом по Южной стене является «французский» с выходом на вершинный гребень по крутому ледовому склону (вариант Месснера).

История восхождений на Аконкагуа

Классический маршрут, как известно, не представляет технической сложности и, учитывая склонность средневековых индейцев забираться на вершины своих Анд, можно предположить, что они достигали высшей точки этой горной системы уже давно, ещё в средние века. Косвенным подтверждением этого служат найденные на высоте 5800 метров мумифицированные останки человека. А в районе вершины находили кости павших здесь вьючных животных.

Так что, скорее всего, высотный рекорд в альпинизме долгое время принадлежал индейцам, которые, к сожалению, не имели письменности и особого желания донести до потомков свой горовосходительский опыт.

1817 год. Имя «Аконкагуа» для аргентинцев неразрывно связано с одной из главных национальных легенд – генералом Хосе Сан-Мартином. Этот аргентинский «либертадор» вырос, учился в Испании, затем служил в испанской армии и воевал с Наполеоном за свободу этой страны. Затем он стал аргентинцем и направил своё оружие уже против своей родины, за окончательное изгнание королевской власти с Южноамериканского континента. Во время беспримерного похода Сан-Мартин провёл армию через высокогорный район Аконкагуа – Мерседарио. 5300 человек, 9280 мулов и 1800 лошадей, такая вот кавалькада прошла через перевал выше 4000 метров, к северу от главной горы Анд. Сан-Мартин принёс независимость ещё и Перу, хотя там у власти удержался всего год. Интересно, что затем он спокойно уехал на родину, в Испанию, и доживал свой век в стране, против которой воевал. Говорят, в спокойствии и достатке.

1883 – 1887. Знаменитый немецкий альпинист и учёный, профессор Пауль Гюссфельд стал первым исследователем высокогорной части массива Аконкагуа. К моменту его приезда здесь не было ни карт, ни собственно определения высот гор. Трудности подходов ограничили достижения немца. Путь, им выбранный, был не совсем правильным, он заходил далеко с севера и достиг высоты только лишь 6560 метров, но это всё равно было тогда значительным достижением.

1897 год. Английский джентльмен, отважный исследователь гор Эдвард Фицджеральд, прославившийся несколькими годами раньше восхождением на пик Кука в Новой Зеландии, организовал свою экспедицию на вершину Аконкагуа. Как и в Новой Зеландии его сопровождал один из сильнейших гидов своей эпохи Матиас Цурбригген. Цурбригген родился в Швейцарии, затем его семья перебралась в итальянскую часть Альп, в долину Монтерозы, где живут немецкоговорящие горцы. Матиас прославился тем, что стал первопроходцем грозной Восточной стены Монтерозы.

12 января Цурбригген разведал путь на Аконкагуа до высоты 6900 метров, а через два дня пошёл на штурм вместе с Фицджеральдом. Однако уже вблизи вершины англичанину стало совсем плохо, идти выше он не смог и благословил гида на одиночное восхождение. Таким образом, первым из альпинистов, да ещё «соло», на Аконкагуа побывал Матиас Цурбригген.

Отдохнув внизу, Фицджеральд вернулся к Аконкагуа через месяц. И опять не дошёл несколько метров по высоте до вершины. Зато там побывали его спутники – англичанин Стюарт Уайнс и итальянец Никола Ланти (второе восхождение).

1906 год. Третье восхождение на Аконкагуа совершили немцы Фридрих Райхерт и Роберт Хельблинг. Имена их известны нам в качестве первовосходителей на нашу вершину –красавицу Шхельду.

1928-1929. И печальная история началась у Аконкагуа: первой жертвой горы стал австрийский альпинист Йозеф Стипанич.

1934. До этого момента было всего шесть успешных восхождений. И вдруг, не зная ничего друг о друге, 8 марта 1934 года с разных сторон на вершину Аконкагуа взошли сразу две группы. Сильная итальянская команды (Ренато Шабо, Паоло и Стефано Череза, Пьеро Гильоне, Никола Пиантамура и Марио Пастен) утром поднялась по классическому пути. А ближе к вечеру их следы на вершине с удивлением обнаружили польские альпинисты Стефан Дашиньский, Константы Наркевич-Йодко, Стефан Осецкий и Виктор Островский. Они поднялись на вершину по новому маршруту с востока. Их путь и ледник, по которому они поднимались, теперь носят имена «Польский ледник и Польский маршрут».

Вообще, поляки в тридцатые годы ХХ века хорошо «отметились» на вершинах Южной Америки. Они были первыми на двух следующих за Аконкагуа вершинах континента: Мерседарио и Охос дель Саладо.

1944. Поляк Виктор Островский в 1934 году забыл на вершине очки. Их в 1936 году привез ему в Варшаву самый известный аргентинский альпинист тех лет Георг Ланг (он посещал Берлинскую олимпиаду, в роли журналиста). Ланг был первым, кто многократно посещал вершину Аконкагуа. И с ним всегда была его маленькая собачка. Но всё закончилось страшной трагедией. В 1944-м, во время спуска в страшную непогоду его группа не вернулась с восхождения. Тела их были обнаружены на следующий год. Причем Ланг был найден мёртвым рядом со своей женой, у которой была сломана нога. Альпинист оставался с ней до последнего, надеясь на помощь товарищей по экспедиции. Однако те хладнокровно покинули лагерь, даже не обратившись ни к кому за помощью или информацией. Рядом с супругами Ланг лежала и их замёрзшая собака.

1951. Южноамериканские немцы В. Фёрстер, Л. Краль и Э. Майер завершили дело своего земляка Гюссфельда и открыли новый маршрут на Аконкагуа с севера.

1953. В Аргентине образовалась сильная альпинистская компания, во главе которой стоял полковник Франциско Ибаньес. 23 января группа из четырёх человек под его руководством прошла новый маршрут по юго-западному ребру. В этот же год местные альпинисты Э.Уэрта, Ф. Годой и Э. Васалла совершили первое зимнее восхождение классическим маршрутом.

1954. Первое прохождение Южной стены французской командой под руководством Рене Ферле. Группа поднялась по невиданному маршруту в альпийском стиле. По ходу восхождения альпинисты находились в критическом состоянии. Выбраться им удалось только благодаря невероятным усилиям их лидера Люсьена Берардини, который большую часть пути шёл первым. За это восхождение Берардини расплатился тяжёлыми обморожениями, которые омрачили всю его дальнейшую жизнь. Берардини скончался в 2005 году. Кроме него, в составе команды были: Робер Параго, Эдмон Дени, Пьер Лесёр и Адриен Дагори.

1979. Знаменитый альпинист Райнхольд Месснер проходит прямой вариант «Французского маршрута», выход на вершинный гребень осуществляется по экстремально крутому ледовому гребню.

1981. Знаменитый японец Цунео Хасегава проходит календарной зимой (август) «соло» по ледовым полям центрального кулуара.

1982. Страшная Южная стена стала «словенской». Экспедиция альпинистского клуба «Приморске» проходит новый маршрут по левой части стены. Иван Рейц, Златко Гонтар, Павел и Петер Подгорники прошли рекордный маршрут за 8 дней в альпийском стиле.

На «Французском маршруте» дебютирует на Аконкагуа знаменитый мастер «соло» из Словении Славко Светичич. В последующие годы он проходит пару новых маршрутов, ему же принадлежит уникальный спуск по стене свободным лазанием в одиночку. Славко же автор единственного пока упоминания нашей страны на карте горы: один из своих маршрутов он называет «Русская рулетка».

1991. Знаменитый австрийский соловосходитель Томас Бубендорфер отметил своё возвращение в большой альпинизм «забегом» по Южной стене: 15 часов от базового лагеря до вершины.

Другой знаменитый словенец Томаш Хумар вместе с молодым партнёром Алешем Кожелем проходит в 2003 году новый, очень рискованный маршрут в левой части стены. Всего словенцам принадлежат 5 из 11 маршрутов по Южной стене Аконкагуа

"Мы все на Вершине Аконкагуа!"-срочное сообщение от Макса Богатырева

Аконкагуа.

Вчера 1 февраля в 21.00 по Москве позвонил гид Клуба 7 Вершин Максим Богатырев и сообщил, что он звонит с вершины Аконкагуа. И что группа в полном составе поднялась на высшую точку Южной Америки. На вершине 1 февраля стояли: Klopack ...

Вчера 1 февраля в 21.00 по Москве позвонил гид Клуба 7 Вершин Максим Богатырев и сообщил, что он звонит с вершины Аконкагуа. И что группа в полном составе поднялась на высшую точку Южной Америки. На вершине 1 февраля стояли:

|

Klopack Joseph |

|

Арефьев Андрей |

|

Арефьев Сергей |

|

Зограбян Арман |

|

Садыков Вадим |

|

Садыков Григорий |

|

Шаповалов Игорь |

Максим Богатырев - гид Клуба 7 Вершин

Напомним, что данное восхождение происходило в более суровых условиях - из-за надвигающейся непогоды на штурм вышли на 2 дня раньше запланированного. Шли не с Холеры (6000м), а с Нидо де Кондорес (5500м). И тем не менее все на вершине!

Сегодня ребята уже должны спуститься в Пласа де Мулас (4300м). Ждем новостей.

Антарктида. Горы будущего

Винсон.

Глава из книги "7 вершин мира". Рассказывает Александр Абрамов. Всего-то 50 лет назад вдруг выяснилось, а вернее – это было крупное географическое ...

Глава из книги "7 вершин мира".

Рассказывает Александр Абрамов.

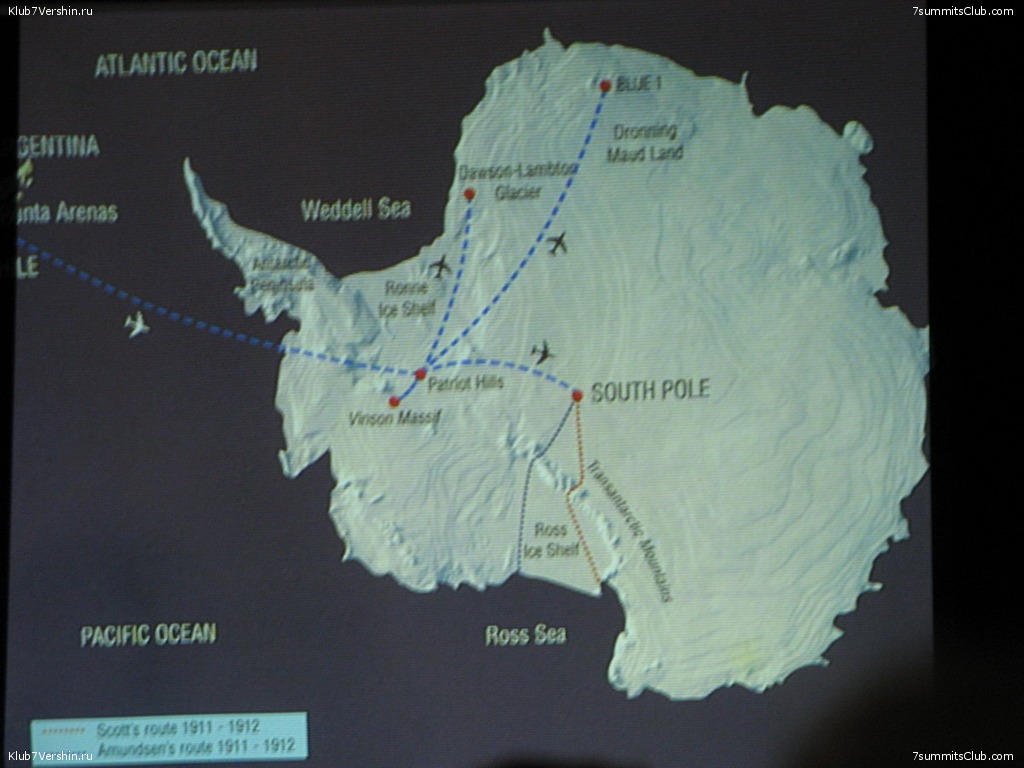

Всего-то 50 лет назад вдруг выяснилось, а вернее – это было крупное географическое открытие, что высшая точка шестого континента вовсе не вулкан Эребус, а некий новый пик, и совсем в другом районе Антарктиды. Огромная экспедиция 1966 года пошла протаптывать первую тропу на этот пик. Тогда в Штатах спорили сторонники космических исследований и антарктических – кто победит, кто большую часть бюджета страны себе заберёт. Победили «антарктисты», они собрали большую команду, и открыли, что действительно на шестом континенте есть гора выше четырёх километров. А «протаскивал» сквозь кабинеты власти всю эту идею депутат Винсон, так его имя и увековечилось на карте ледяного материка, как символ равного исторического внимания государства что к проблемам космоса, что к проблемам изучения планеты – это теперь вечный пример для правительств всех стран! – а альпинисты получили наконец-то ответ – куда надо на шестом континенте ходить, кроме Южного полюса!

Высочайшая точка Антарктики 4897 метров над уровнем моря – это Массив Винсона, а прежний герой – действующий вулкан Эребус (3794 м), уже где-то далеко в списке, и плохо ещё, что на него теперь попасть не так-то просто: говорят, ту территорию усиленно контролируют американцы, появление там туристов для них оказывается проникновением чуть не в некий секретный район – так что альпинисты в тех краях снова «отдыхают».

Раз мы занялись проектом «Семи главных точек всех частей света», то без Антарктиды – никак. И как бы ни боялись вы финансовых проблем, но сильный континент любит сильных личностей – станьте таким, и южная шапка планеты впустит вас посмотреть на себя, тем более что уже далеко не первым, даже из россиян, побываете вы на Массиве Винсона. Примеры есть, так что спросите тех ребят, кто смог туда попасть, и опять же, старинная поговорка: «Не боги горшки обжигают!» сработает и ныне. А экспедиция – это всё-таки «горшок», дело житейское.

Когда я загорелся мечтой «Семи вершин», то конечно же обращался мыслями к Массиву Винсона и становилось сразу как-то грустно и неуютно: сумма в 30 тысяч «плюс» казалась недостижимой, невозможной, нереальной, и эта грусть была очень неприятной. Потом постепенно моя мечта крепла, становилась всё сильнее, и вдруг выяснилось, что финансовая гора меня уже не пугает. А теперь, когда всё получилось и я стал третьим в России, кто сделал всю программу, могу с уверенностью сказать, что именно мечта вознесла меня на Массив Винсона, а вовсе не деньги.

Сейчас, после того как я пять раз был на Массиве Винсона, то могу засвидетельствовать, сколько крайне необычных людей приезжают сюда, и подавляющее большинство из них отнюдь не миллионеры. Скорее, это неисправимые романтики, которые многим жертвуют в обыденной жизни (как и полагается вечным романтикам, впрочем!), чтобы только побывать на ледяной «земле». Но уж раз попадают сюда, то «оттягиваются» на полную «катушку». Судите сами, огромное количество экспедиций сначала идут 50 дней до Южного полюса – а это примерно 800 км! – потом их возвращают на Пэтриот-Хиллз, и они ещё пешком не менее 200 километров идут до Массива Винсона и умудряются подняться на верх! Как-то раз я встретил во главе такой экспедиции даже девушку, это была итальянская команда, правда, та девушка оказалась сверхзнаменитой опытнейшей путешественницей. На такую программу нужно около двух месяцев работы. Всё это пешком, на лыжах, плюс – на высоту, в горы! Тут надо быть неслабым духом. Молодцы, что тут скажешь! Из наших соотечественников первым Фёдор Конюхов сумел сделать это. К тому же сразу после Антарктиды он взял и Аконкагуа, и это было так давно – в 1996 году.

Великое сидение в пургу под Винсоном

На самом деле, все альпинисты мечтают побывать на шестом континенте, в этой великой горной стране с перевёрнутыми ледниками. А кто смог там побывать, то уже отвечает почти обыденно: «Там было сверх интересно и так хорошо!» Вот тебе и ответ.

Общие воспоминания всех «стариков» – отечественных альпинистов нашего поколения – хорошо выразил Витя Бобок, тот самый, с которым я разделил третье место на главной антарктической вершине. «В начале своей альпинистской карьеры, в бытность Советского Союза, даже и не думалось, что существует некая высокая гора в Антарктиде, ведь не было самой возможности так далеко поехать, на какие-то другие горы мира, так что если ты специально не занимался географией, то мог и не подозревать, что шестой континент – бездонный горный материк.

Сейчас же, когда всё это случилось, то ловишь себя на мысли: «А было ли это всё на самом деле? Ты сходил на все высочайшие точки всех частей света, и главное – был на самой-самой точке Антарктиды. Боже мой!»

Любой землянин, попавший на ледяной континент, однозначно меняется в душе – что-то такое необъяснимое есть там, что меняет человека внутри. Многие объясняют это тем, что «будто побывали на другой планете – там всё другое!». Кто-то из опытных альпинистов поразился своему открытию, что «там всё наоборот: там скалы торчат из ледников, а не ледники стекают со скал, как мы к тому привыкли». Второй номер российского списка лауреатов «семёрки с Косцюшко» Дима Москалёв разъяснил, что «в тех горах я не нашёл никаких признаков жизни, сколько не искал, специально осматривал чёрные скалы, думал, что это какие-то лишайники, но оказалось – нет, это не жизнь!» А вот Виктор Бобок серьёзно подытожил: «Ребята! Я раньше думал, что самое сложное восхождение – это на Эверест, ну как же – высшая точка на Земле, очень серьёзно. Но для меня оказалось, что самым сложным стала Антарктида. И дело тут вовсе, конечно же, не в высоте, что такое около пяти километров, а в тех жутких погодных условиях, в которые мы там попали!»

Тогдашняя экспедиция 2005 года была принципиальной: в ней участвовали сразу двое реальных соискателей третьего места из тех русских альпинистов, кто бился за программу «Семь вершин» – Александр Абрамов и Виктор Бобок, и любой срыв одного стал бы неприятным «выигрышем» для другого. Скажу сразу, что, слава Богу, несмотря на страшные погодные напасти, почти ничего неприятного не произошло, и на самый верх отчаянная двойка ступила в лучших традициях старой советской школы альпинизма – взявшись за руки, подровнявши строй, одновременно шагнули в историю – остался даже редкий фото-кадр про то! Но до этого успеха были четверо суток урагана на высоте 4000 метров – да такого урагана, что ребята думали: «Сейчас унесёт нас вместе с палаткой и всё!» А уносить было куда, вокруг трещины, обрывы! – и когда вышли из того плена, то почувствовали, не поняли ещё, а лишь в глубине души возрадовались, что «спаслись!». И это «спаслись!» могло ассоциироваться ещё со словом «повезло!», хотя и в меньшей мере.

Две команды совершенно случайно вместе попали тогда под удар стихии, дело было так. В базовом лагере под Винсоном двойка – Александр Абрамов и датчанин Сёрин Гудман и тройка – Виктор Бобок, сибиряк Владимир Пушкарёв и Исрафил Ашурлы из славного Азербайджана, избрали для себя разные тактики подъёма. Вес груза у каждого восходителя был порядка 40 кг – много! – так что тройка решила тащить всё сразу целиком наверх, в штурмовой лагерь, а двойка решила разделить груз пополам и сбегать два раза – туда и обратно! – с грузом по 20 кг, они посчитали, что так будет легче. И пока троица волоклась до высоты 4000 метров медленно-медленно, Абрамов и Гудман действительно сбегали два раза, но когда второй раз все вместе встретились на леднике, на ледовой толчее, то тут именно и налетела невиданная буря. Так хитрая антарктическая стихия ловко взяла в оборот всех сразу, чтобы никому не было завидно за других.

Каждый, кто первый раз бывает в Антарктиде, удивляется тамошней погоде и непогоде, для восхождений отводится лето – декабрь-январь, и вроде бы всегда светит солнце, полярный день, но бешеный ветер, настоящая буря разражается прямо при солнце, облаков, туч нет! – но всё рвёт и ревёт. Скалы обработаны этими ветрами так, словно здесь работали гигантской пескоструйной машиной – эдакие каверны, заглаженные углы, всё подровнено – но не песком «стреляет» та природная «машина», а мельчайшими льдинками, частичками льда – за миллионы лет эффект тот же, что был бы и от песка.

Палатки удалось растянуть на «пятачке» между двумя трещинами, один шаг в сторону – обрыв в никуда! Больше нигде места не нашли; помогали друг другу успокаивать летающие полотнища, но пока длился этот процесс на всё усиливающемся ветре, округа совсем исчезла, видимость стала «ноль» и найти свои же рюкзаки, чтобы их затащить под полог и взять оттуда тёплые вещи, уже оказалось невозможным! Так почти все смельчаки оказались, как говорится, «в чём мать родила!», то есть без спальников, без еды, без питья, благо примусы попали в палатки и был бензин рядом. Витю Бобка с боков привалили Володя и Исрафил, которые успели ухватить свои спальники из рюкзаков, а Абрамов с Гудманом оба лежали «голые» в своей палатке.

За пологом ревел настоящий ураган силой ветра за 40 метров в секунду, и хотя спальник, например, Виктора лежал всего в одном метре от палатки, в санях-волокушах, но достать его не было никакой, абсолютно никакой, возможности! Двое суток ребята вообще не могли высунуться наружу, палатку хоть как-то предохраняло от бури некое сооружение из двух волокуш, укреплённых ледорубами, верёвками, в виде стенки, которую удалось выставить в начале непогоды. Витя рискнул и после первых диких выпадов непогоды выполз наружу за своим спальником – его геройская попытка длилась меньше минуты, а когда он с трудом заполз обратно, то был покрыт толстой коркой льда – и лицо, и одежда, всё! – так с надеждой достать спальник пришлось расстаться. Эти страшные двое суток ребята ничего не ели, вдобавок у нашего зарубежного коллеги, Сёрина Гудмэна, начались нестерпимые кишечные колики, а выйти-то наружу нельзя! – к тому же у Исрафила Ашурлы опасно прихватило морозом руки! В общем – втроём и вдвоём было, мягко говоря, «несладко». Нашлась где-то в углу, случайно занесённая сюда, фляжка – Володя Пушкарёв, соискатель «Семи вершин» из города Ноябрьска, хотел отметить успех восхождения, для чего специально в Париже в аэропорту «Шарль де Голль» купил дорогущий коньяк. Когда фляжку открыли, то оттуда с трудом появилось густое содержимое, густоты хорошей деревенской сметаны, тёмно-красного цвета. Мизерная проба этой алкогольной «сгущёнки» сразу «рванула крышу», как выразился Витя Бобок, едва он произвёл эксперимент по употреблению содержимого. Градусника не было – так что только косвенно, по этой «густоте» коньяка, можно примерно определить, сколько там было минусов мороза.

Едва на третий день в погоде вышло какое-то расслабление, на «совете стаи» решено было рискнуть и бежать вниз: датчанину с его кишечными болями и диареей некуда было деваться, Исрафилу Ашурлы надо было руки спасать, а Саша Абрамов отвечает за людей как руководитель экспедиции, вот ему и надо быть рядом со спускающимися. Бобок и Пушкарёв же остались ждать возможности штурма. Но так как ступать на главный пик Антарктиды Саша и Витя решили вместе, то, значит, Абрамову надо было возвращаться к двоим наверх, чтобы потом выходить вместе.

Странно, но «окошечко в погоде» длилось всего-то полчаса, а ребята успели за эти минуты сбежать вниз до второго лагеря, там уже раньше были вырыты снежные пещеры под защитой скал, и выяснилось, что возле этих пещер ветер задувает гораздо слабее и вполне комфортно можно сидеть.

А тем, кто остался ждать на высоте, «окошечко» в погоде тоже было подарком, там наконец-то в палатке появился ещё один спальник, и по прошествии двух ледяных суток непрерывной дрожи Бобок смог хоть чуть-чуть отогреться. Думали, что непогоде конец, но ровно через полчаса буря возобновилась с ещё большей силой и ревела ещё два дня не утихая.

На пятый день, когда просто нутром стало понятно, что буре конец, мы связались друг с другом по радио и решили объединиться и все вместе идти на штурм. Смог выйти даже Исрафил с его подмороженными пальцами и бедняга Гудмэн после страшных приступов диареи. Так на остатках сил, когда пять ночей (условных, конечно, по времени, так как там же полярный день!) мы толком не спали, не ели, не пили, но вышли на вершину Массива Винсона. В истории остался этот момент, когда Абрамов и Бобок вместе шагнули на самую искомую точку – под флагшток, сделанный из лыжной палки от первовосходителей, шагнули своими разными «толчковыми» ногами, так как первый – правша, а второй – левша, вот и вышло на снимке смешно – разными ногами! Так закрыли они этим шагом, третьими в истории России – после Конюхова и Москалёва, программу «Семь вершин». Это потом началась дикая буря эмоций, лёгкость, словно и не было пяти предыдущих бессонных ночей и тесных дней в трясущейся, улетающей в никуда палатке, когда губы каждого на разных языках шептали: «Господи, помилуй!»

Когда уже спустились, живые, здоровые, то в почти цивильном базовом лагере давай подсчитывать: западные экспедиции гордились, что у них восходят 40% из всех прибывших желающих, но когда выяснилось, что у «Команды Приключений» «попадание стопроцентное», то зарубежные коллеги с завистью замолчали. Наверное, по жизни они все – обязательные оптимисты.

Если рассматривать по странам – отстаём ли мы в целом от других по выполнению программы «Семь вершин», у нас на 2008 год пять или шесть человек выполнили её – считаем азербайджанца Исрафила Ашурлы за россиянина, раз уж он житель Москвы. Оказывается, ничего страшного, во многих известных альпинистских странах два-три человека зачли себе заветную «семёрку». Конечно, когда-то придёт время, и будет ещё крутиться Матушка-Земля, что смешно станет историкам альпинизма – будут тысячами исчисляться победители высочайших точек планеты. Начавши с этих семи гор, человек не остановится, это как база, основа, чтобы дальше искать себе новой активной жизни. Кто профессионально относится к альпинистскому делу, для того есть сверхсложный список «Снежный Барс» – попробуй-ка! Есть настоящая спринтерская гонка за «Семь вершин» – кто скорее, быстрее? Это парни рисковые, не всем дано бегать по горам, и без подготовки, без «базы» сюда нечего лезть.

Но сейчас реально одно: нет никакого соревнования – первым в мире ты уже не будешь – ясно, первым в своей стране – смотри, а дальше не важно – будешь ли ты десятым или сотым, это приключения для себя, награда себе самому, ты оставишь горную «семёрку» своим детям – им будет так приятно знать, как силён был их отец или мама, сходившие столько великих гор, и дети скорее всего захотят не отстать от своих родителей. Что говорить – это наследство будет ценнее, красивее наследства денежного.

Как-то пришла ко мне мысль начать выпускать «Большую Золотую медаль восходителя на “Семь Вершин”, потом провести «Всемирный фестиваль восходителей на “Семь вершин”» - идея остаётся и лучше всего этот фестиваль сделать, конечно же, на нашем Эльбрусе. Разве кто спорит!

Экспедиции в горы запоминаются вовсе не проблемными, а как раз хорошими моментами, и главное – встречами с единомышленниками, которые происходят в самых, кажется, неожиданных местах. Так что события «вокруг горы» – не менее важная составляющая альпинизма, чем сама работа над вершиной. По большому счёту – взойти на высшие точки всех частей света – это не самоцель, это лишь способ изучения нашей планеты, и опосредованно, через альпинизм, мы изучаем, точнее, знакомимся со всеми континентами, со странами, с жителями других стран. Это именно путешествие по странам, по географическим феноменам, по природным зонам, по чудесам света, которых гораздо больше, чем «семь» или «двенадцать» – кто как вычисляет! – их сотни.

Например, для меня, да и мои друзья согласились со мной, путешествие на Аконкагуа или полёт в Антарктиду через Чили, через Патагонию, это поход в страну «Детей Капитана Гранта» великого Жюля Верна, и не иначе. Там почему-то сама собой вспоминается музыка Дунаевского из старых советских фильмов-шедевров, там как-то незаметно, автоматически вспоминаешь прочитанные книги, имена героев, их приключения и чувствуешь, что ты идёшь рядом с ними, и вот-вот из-за поворота выедут на лошадях мистер Гленарван, майор Мак-Наббс, неуклюжий увлекающийся всем и вся доктор Паганель, а впереди с нетерпением будет бить копытом красавица Таука под седлом отважного Талькава.

И когда я попал туда, то понял – как приятно это всё переживать именно в тех местах! Хорошо, конечно, читать книжку, сидя дома в кресле, и уноситься прочь в мечтах, но здесь, в Антарктиде, я испытал такое необъяснимое чувство душевного счастья, что не смогу объяснить его словами – это бесполезно, а возникло оно потому, что мы все вернулись в детство, потому и были так счастливы. Хотя путешественники по определению «вечно молодые», девизом им служат священные слова – «старость меня дома не застанет: я в дороге, в пути!» – и это правда, так оно и есть.

И поэтому хочешь не хочешь, а тянет по второму кругу пройти опять эти же «семь вершин», чем я и занимаюсь сейчас, готовясь вновь к Африке, к Килиманджаро – ну, как она там без меня, крошка?!

Но Антарктида – она дала тот самый знак, который надо помнить всем альпинистам, что вовсе далеко не одна высота определяет опасности горы, а все факторы вместе, вкупе, вот потому я и говорю сейчас, что там, под Массивом Винсона мы просто по счастливейшей случайности спаслись!

Семь вершин - семь убийств, нет, убийств гораздо больше семи....

Эльбрус.

Американское издательство Irion Books выпустило первые две книги из новой серии, посвященной Семи вершинам. Сразу две, объединяет которые общее место действия - Эверест. Их названия Murder on Everest и Abandoned on ...

Американское издательство Irion Books выпустило первые две книги из новой серии, посвященной Семи вершинам. Сразу две, объединяет которые общее место действия - Эверест. Их названия Murder on Everest и Abandoned on Everest Murder. Убийства в них осуществляются по-разному. В одном случае, просто оставляют без помощи. В другом …. нужно читать...

Издатель, американец Charles G. Irion является одновременно и автором этих произведений. Есть у них и соавтор, тоже американец Ronald J. Watkins. Вся серия будет посвящена жуткой теме: убийства на Семи вершинах.

Об этих вещах авторы знают не понаслышке. Сам Рональд Айрион (слева) написал уже несколько десятков книг по подобной тематике, убил на своих страницах десятки тысяч людей. Являясь очень активным человеком, он побывал как путешественник более чем в 80 странах и даже принимал участие в экспедиции на Эверест в 1987 году. Высоко не поднимался, правда. Рональд Уоткинс (справа) известен как автор пяти популярных книг, по образованию он юрист и историк, долго работал в правоохранительной системе.

Авторы выглядят накормленными

Своё собственное издательство Айрион открыл в 2007 году и четко обозначил его направленность уже в первой серии, называющейся Hell Series. Выпускает книги он с высокой скоростью, так что рука набита.

"Эверест - это такое место, где убийство совершить очень, очень (very, very easy) легко, и в большинстве случаев, его невозможно раскрыть" — заявляет автор. Если присмотреться к странным случаям там происходившим, то можно заподозрить очень многое.

Издатель обещает радовать читающую публику новыми сюжетами каждые шесть месяцев. И уже летом 2010 выйдет Murder on Elbrus, а на следующую зиму запланирован выход Murder on Mt. McKinley. Там о сюжете известно, что, похоже, русские решать «вернуть Алясочку», и для начала послали туда команду лже-альпинистов. И так далее...

The Complete Murder Mystery Series

* Murder on Everest (Now Available)

* Abandoned on Everest, a prequel (Now Available)

* Murder on Elbrus (Available Summer 2010)

* Murder on Mt. McKinley (Available Winter 2011)

* Murder on Puncak Jaya (Available Summer 2011)

* Murder on Aconcagua (Available Winter 2012)

* Murder on Vinson Massif (Available Summer 2012)

* Murder on Kilimanjaro (Available Winter 2013)

Возможно, что после семи вершин, будут убийства на полюсах, на 14 восьмитысячниках и во время одиночных плаваний через Атлантику.

Во всех книгах серии в качестве главного персонажа выступает некий журналист Quentin Stern, который занимается расследований таинственных случаев гибели участников программы Семь вершин. Первый раз он едет на Эверест, чтобы раскрыть тайну гибели Дерека Содоса, богатейшего человека, оставленного гидами и шерпами. Может его убили ? А может не только его ? А может там устроен целый конвейер по убиению ? Читайте....

Что касается Эльбруса, то там фабула примерно следующая. Главный герой направляется на Кавказ, чтобы принять участие в конференции, посвященной установлению там мира. С надеждой, весело провести время, в смысле погулять. Так, в принципе, и вышло. Во время конференции, для восхождения на Эльбрус отправляется вице-премьер правительства РФ и гибнет при таинственных обстоятельствах. И тут же начинается война с Грузией. Так что лирический герой вынужден спасаться бегством по единственно возможному пути — через Чечню. Из приведенного отрывка видно, что американскому герою приходится действовать в компании с русскими, которых зовут Осип, Пётр (Pyotr) и прелестная Наташа. Все они оснащены, конечно же, Калашниковыми из которых стреляют с редкими промежутками для диалогов.

Завидую тем, кто прочитает эти шедевры.

Макс Богатырев: завтра попытаемся штурмовать вершину с 5500м. Прогнозы погоды плохие.

Аконкагуа.

Только что позвонил Максим Богатырев из Пласа де Мулас (Базовый Лагерь Аконкагуа) и сообщил, что акклиматизация прошла отлично - все участники поспали на 4900 и на 5500, затем отдохнули в Пласа де Мулас (на 4300). Однако прогноз погоды на ...

Только что позвонил Максим Богатырев из Пласа де Мулас (Базовый Лагерь Аконкагуа) и сообщил, что акклиматизация прошла отлично - все участники поспали на 4900 и на 5500, затем отдохнули в Пласа де Мулас (на 4300).

Однако прогноз погоды на ближайшие дни довольно плохой - обещают через пару-тройку дней усиление ветра сначала до 60 км/ч, а потом и до 100 км/ч. И температура упадет до -40. Поэтому, посовещавшись, все участники экспедиции Клуба 7 Вершин приняли решение немного изменить график выхода на штурм:

Сегодня вся группа стартует из БЛ в лагерь Нидо де Кондорес (5500) и в эту же ночь ребята хотят предпринять попытку штурма вершины.

Пожелаем им удачи!!!

Географические исследования и альпинизм в Антарктиде

Южный Полюс.

Глава из книги "7 вершин мира" Антарктикой называется обширный район земного шара, расположенный вокруг Южного полюса и охватывающий материк Антарктида с прилегающими шельфовыми ледниками и островами, а также омывающие его воды южных частей ...

Глава из книги "7 вершин мира"

Антарктикой называется обширный район земного шара, расположенный вокруг Южного полюса и охватывающий материк Антарктида с прилегающими шельфовыми ледниками и островами, а также омывающие его воды южных частей Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Антарктика обладает специфическим комплексом природных условий: климатическими, гляциологическими, океанологическими и т. д., которые отличают её от других физико-географических районов Земли. В научных кругах высказывались различные точки зрения относительно того, что брать за географическую границу Антарктики. В качестве тако¬вой предлагались: комбинация из 60-й и 50-й параллелей южной широты; Южный полярный круг (примерно 60°30’ ю. ш.); годовая температурная изотерма; средняя граница распространения морских льдов. В конечном счёте, подавляющее большинство учёных пришли к мнению, что северной границей Антарктики следует считать линию антарктической конвергенции – полосу слияния холодных антарктических вод с водами умеренных широт. Являясь естественным климатическим и биологическим барьером, эта линия непостоянна. В зависимости от сезона она в ряде мест поднимается до 50° ю. ш. и опускается до 60° ю. ш. Воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов к югу от линии антарктической конвергенции характеризуются исключительным своеобразием состава фитопланктона, фауны морских организмов, их распределением и чаще именуются Южным океаном.

Антарктида. Сердцем Антарктики является сам материк Антарктида. Его площадь составляет около 13500 тысяч кв. км, что больше Европы, и почти в два раза он превосходит Австралию. В эту площадь включены обрамляющие материк постоянные шельфовые ледники общей площадью более 1 млн. кв. км. Считается, что площадь их сокращается из год в год из-за глобального таяния льдов. Практически невозможно провести границу между ледовой шапкой, покрывающей материк, и шельфовым лед¬ником, поскольку последний фактически является продолжением материкового ледника. Под весом ледникового покрова материк «утоплен» в среднем на глубину 600 м.

Кратчайшее рассто¬яние от Антарктиды до Южной Америки – 1000 км, до Австра¬лии - 3100 и до Африки – 3980 км. В сторону Южной Америки тянется длинный и узкий Антарктический полуостров, северная оконечность которого, мыс Сифре, достигает 63°13' ю. ш. (самая северная точка Антарктиды). Геометрический центр материка, который получил название «Полюс относительной недоступности», расположен приблизительно на 84° ю. ш. и 64° в. д., в 660 км от Южного полюса.

Береговая линия длиной свыше 30 тыс. км слабо изрезана и почти на всём протяжении представляет собой ледниковые обрывы (барьеры) высотой до нескольких десятков метров.

Рельеф. Удивительно, но Антарктида – самый высокий материк Земли. Средняя высота поверхности ледникового покрова 2040 м, что в 2,8 раза больше средней высоты поверхности всех остальных материков (730 м). Средние высоты коренной подлёдной поверхности Антарктиды – 410 м. По различиям в геологическом строении и рельефе Антарктида разделяется на Восточную и Западную. Поверхность ледникового щита Восточной части, круто поднимаясь от берегов, в глубине материка становится почти горизонтальной; центральная, наиболее высокая его часть (в районе плато Советское), достигает 4000 м и является главным ледоразделом, или центром оледенения Восточной Антарктиды. В Западной Антарктиде располагаются три центра оледенения высотой 2-2,5 тыс. м.

Вдоль побережья часто простираются обширные низменные равнины шельфовых ледников (обычно на высоте 30-100 м над уровнем моря), два из которых имеют огромные размеры: ледник Росса – 538 тыс. кв. км, ледник Фильхнера – 483 тыс. кв.км.

Рельеф коренной (подлёдной) поверхности Восточной Антарктиды представляет собой чередование высоких горных поднятий с глубокими впадинами. Наиболее глубокая впадина Восточной Антарктиды располагается к югу от Берега Нокса. Основными поднятиями являются подлёдные горы Гамбурцева и Вернадского, поднимающиеся в центральной части Восточной Антарктиды до высоты 3390 м. Частично перекрыты льдом Трансантарктические горы (гора Керкпатрик, 4530 м). Над ледниковой поверхностью поднимаются также хребты Земли Королевы Мод, горы Принс-Чарлз и др.

Рельеф Западной Антарктиды более сложен. Горы чаще «прорывают» ледниковый покров, особенно на Антарктическом полуострове. Хребет Сентинел в горах Элсуорта достигает высоты 4897 м, это и есть Массив Винсона – высшая точка Антарктики.

Антарктический материк покрыт почти сплошным ледяным покровом, толщина которого в среднем составляет 2000 м, а местами превышает 4000 м. Только 4% Антарктиды свободно ото льда. Согласно широко распространённой среди геологов теории, около 200 млн. лет назад Антарктида, Южная Америка, Африка, Австралия, Новая Зеландия и Индия составляли единый кон¬тинентальный массив, получивший название Гондвана. Теория Гондваны дала основание для высказывания предположений о наличии в Антарктиде богатых месторождений железа, угля, меди, никеля, кобальта, хрома, урана, нефти и др., подобных тем, что обнаружены в Южной Африке, Австралии и Южной Америке. Недавние исследования показали, что западная часть Антарктиды, отделяемая от восточной цепью Трансантаркти¬ческих гор, не является, очевидно, сплошным континентальным массивом, а представляет собой архипелаги островов, покры¬тые сплошной единой ледяной плитой.